ほしぞら情報 2013年1月

目次

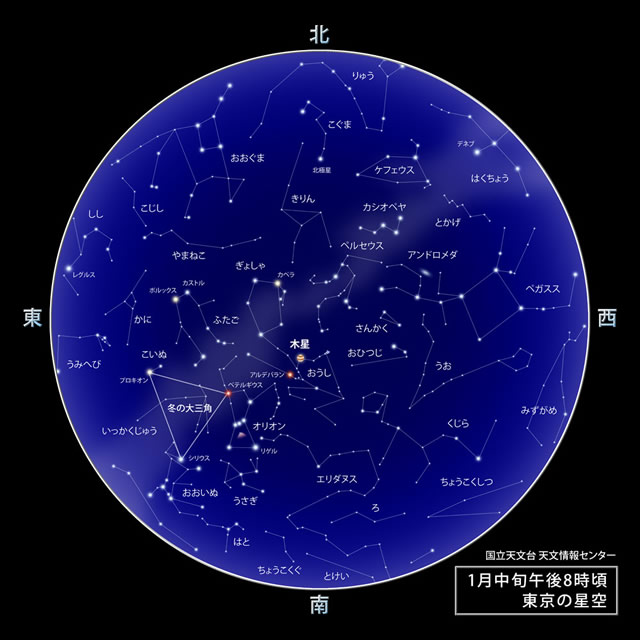

東京の星空

カレンダー(1月)

| 1(火) | 元旦 |

| 2(水) | 地球が近日点を通過 |

| 3(木) | 午後10時 しぶんぎ座流星群が極大(午後10時30分頃から月が出現するため条件は悪い) |

| 5(土) | 小寒 / 下弦 |

| 12(土) | 新月 |

| 14(月) | 成人の日 |

| 17(木) | 冬の土用の入り(太陽黄経297度) |

| 20(日) | 大寒 |

| 27(日) | 満月 |

惑星

- 水星

- 日の出前の東の低空に見えます。1月初旬の日の出時の高度は5度を切り、その後もどんどん高度を下げていくため、観察には適しません。18日に外合を迎え、以降は日の入り後の西の空に見えるようになりますが、低空にあるため観察には適しません。明るさは、マイナス0.6等?マイナス1.2等。

- 金星

- 日の出前の東の空に明けの明星として見えます。1月上旬は日の出時の高度が10度以上あり観察しやすいものの、徐々に高度を下げていきます。明るさは、マイナス3.9等。

- 火星

- 日の入り直後の南西の低空に見えます。やぎ座からみずがめ座に移動し、明るさは、1.2等。

- 木星

- 観望の好機を迎えています。おうし座の1等星アルデバランの近くに見えていて、明るさはマイナス2.7等からマイナス2.5等

- 土星

- 上旬は日の出前の南東の空に、下旬には真夜中過ぎに東の空に昇り、日の出前に南の空に見えます。てんびん座にあり、明るさは0.6等。

参照:暦計算室ウェブサイト

トピックス

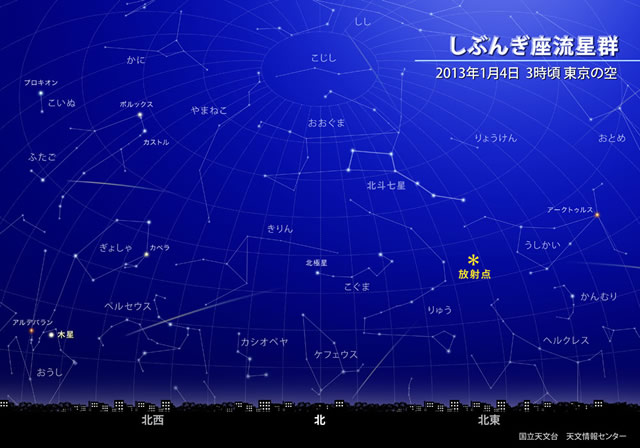

しぶんぎ座流星群

しぶんぎ座流星群は、観察しやすい流星が多く出現し、8月のペルセウス座流星群、12月のふたご座流星群とともに三大流星群とも呼ばれます。ただし、流星の出現数が極大となる時間帯が数時間と短く、極大日の前後にはあまり流星は見られないことでも知られます。

今年のしぶんぎ座流星群の極大は1月3日の夜半前ですが、ちょうど同じ時間に明るい月が昇り朝まで夜空を照らすため、観察条件は良くありません。

「しぶんぎ座」という名前は、現在では存在しない「壁面四分儀(へきめんしぶんぎ)座」という星座に由来しています。星座がなくなった後も、流星群の名前として残っているのです。

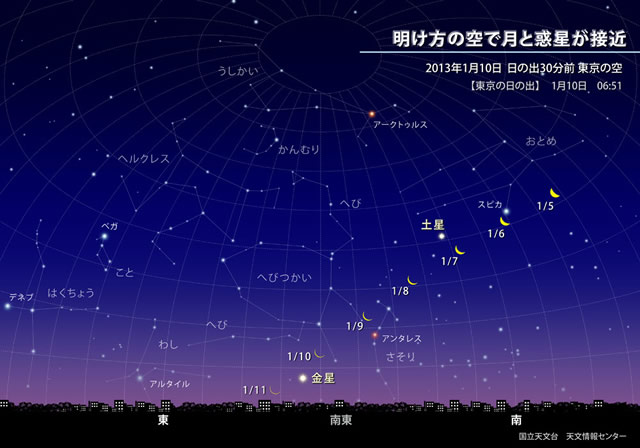

明け方の空で惑星と月が接近

1月上旬の日の出前の南東の空には、明けの明星・金星と土星の2つの惑星が輝いています。また、土星の西(右)にはおとめ座の1等星スピカ、土星と金星の間には、さそり座の1等星アンタレスも見えています。

6日から10日にかけて、これらの近くを月が通り過ぎていくようすを観察することができます。月が、6日にはスピカの近く、7日には土星の近く、そして、10日にはかなり細くなった姿で金星の近くに輝きます。金星の高度は低いので、南東の空が開けた場所で観察しましょう。

木星、月、アルデバランが接近

おうし座の1等星アルデバランの近くに輝く木星が観察の好機を迎えており、日の入り時には南東、20時頃にはほぼ真南の空高く昇っています。

22日には、月がアルデバランと木星に近付き、三角形を作っているように見えるでしょう。マイナス2.6等の明るさの木星は、月齢10の月明かりにも負けず明るく輝いています。

2月18日、3月17日・18日、4月14日にも同じように、木星、アルデバラン、月が近づくようすが見られます。