日々成長の積み重ね。ワクワクと同時にプレッシャーも

先端技術センター 技術員

清水 莉沙

Risa Shimizu

現在3年目。TMTやKAGRAの設計を担当しています

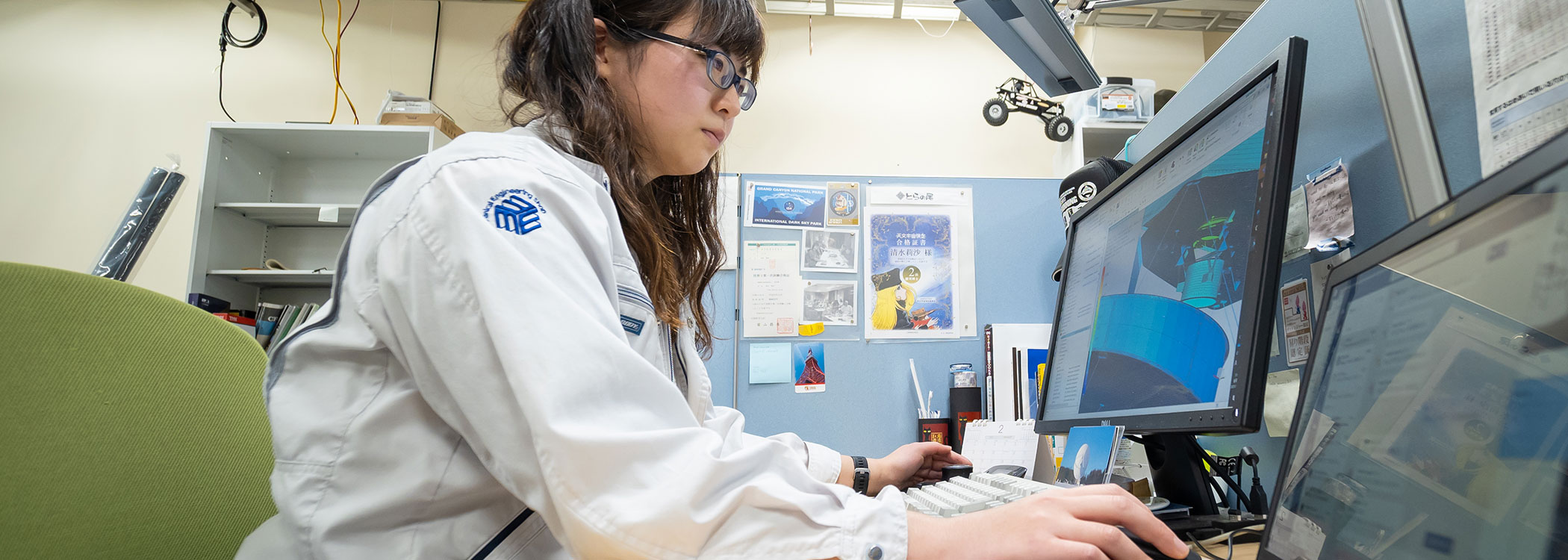

国立天文台に入ったのは2018年の4月。今、3年目で、最初の2年間は研修に加え、OJT(On-the-Job Training)で設計業務や試験業務を行なっていました。現在の仕事は、TMT(Thirty Meter Telescope)やKAGRA、CLASP2のような国立天文台のプロジェクトの設計依頼に対して、要望を聞き取って機械設計を行い、CADで図面を描いて、製造を依頼し、できあがったものを導入するといったものです。パソコンでやる作業が多いときは、在宅勤務にすることも。

設計の段階では、仕様を満たすだけでなく、使い勝手が悪くないか,加工が難しくないか,見た目がダサくないかなども考えながら行います。また製造を依頼するときは、そのための図面を描くのですが、どれくらい精密に作るかといった指示の加減も重要です。指示が複雑すぎると、加工後に図面通りにできているか調査しなければいけないところが多くなったり、加工が難しくなったりしてコストがかさんでしまうので。まだまだ教えてもらうことが山ほどあります。

就活では一般企業のインターンシップも

実は高校生のとき、国立天文台の定例観望会に来たことがあるんです。そのころ大学を理学部にするか工学部にするか迷っていて……。観望会でお会いした天文台の研究者の方に「どっちがいいですかね?」って聞いてみたら「工学部」と言われたので工学部にしました(笑)。大学・大学院では精密工学を専攻していましたが、研究はここで区切りをつけてもいいかなと思って、就活のときは一般企業のインターンシップにも。おかげで視野が広がったように思います。でもその経験のせいで、逆に研究とか公務員の方がいいなと。新たなもの、未知の世界を生み出すおもしろさは、やはり研究施設にかなわない気がしたんです。

国立天文台の採用情報はTwitterで見つけました。たまたま(笑)。採用試験の課題の中に、“皿が落ちた時の絵”を描くというものがあって、提出したら「あなたの絵はなぜ真ん中で割れているんですか?」と聞かれたんです。その答えを考えているときに、ふと大学の授業の雑談を思い出しました。先生がチョークが落ちたときの衝撃の伝わり方を話していたのを。それまで勉強してきたことって、小さなことも無駄にはならないと思いました。頭の隅に記憶しているようなことでも、知っていると知らないとでは全く違いますから。

「分からないということが分かったね」

設計チームが図面を描いた後、製造・加工に入るのですが、その工場が外部だけでなく国立天文台内にもあるのは、恵まれた環境だと思います。製造・加工の指示が不足していても、担当の方がすぐにフィードバックしてくれたり、あるいは熟練のさじ加減で補ってくれることも。甘えてばかりいると、設計のスキルが上がらないので、それはそれで良くないですけど(笑)。

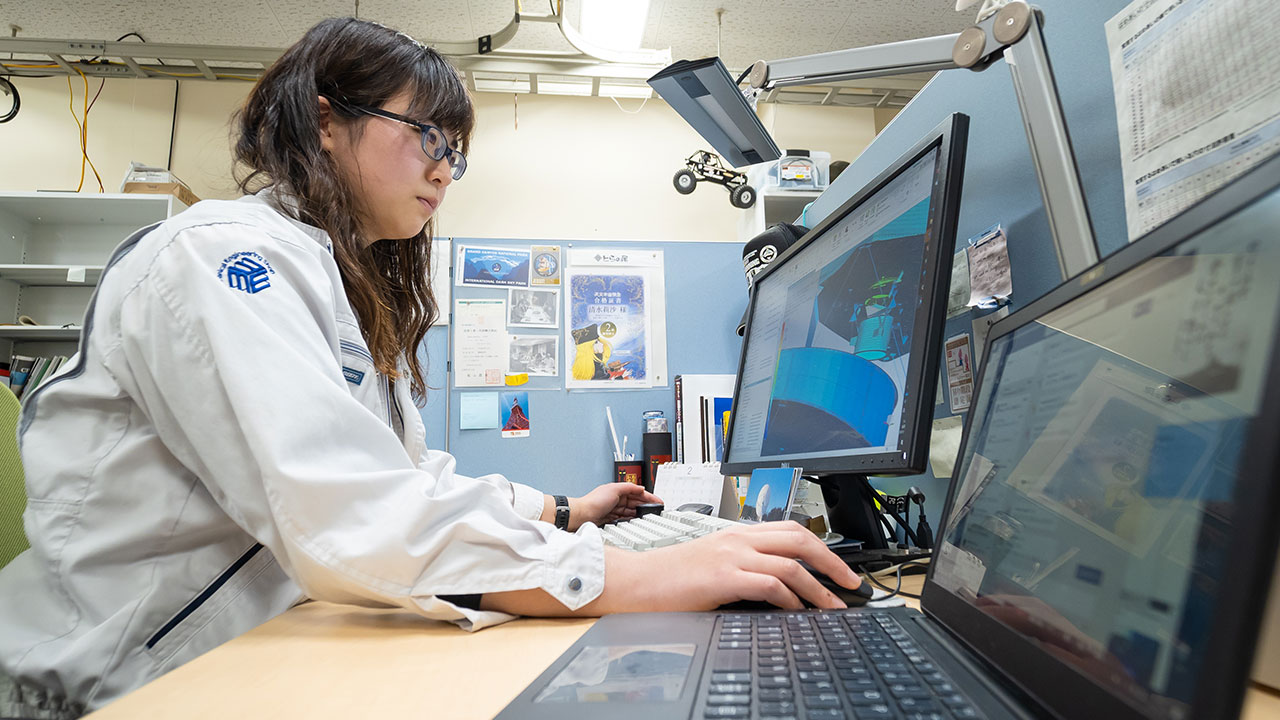

ここ1年、私はずっと有限要素法という手法で解析を行なっていました。解析は“絵に描いた餅”とよく言われますが、境界条件をしっかり考えて入れないと意味がない。ところがそれがなかなかうまくいかなくて。上司に相談しながら1週間ずっとやっていたけれど、結局うまくいかなくて。「あたし、1週間、何やっていたんだろう」って、しょぼんとしてました。でもそこで「分からないということが分かったね」と言われたんです。叱責とかは一切なく。失敗に対して前向きなんですよね。おかげさまでこの1年、だいぶ解析のスキルが上がったと思います。

CLASP2が無事、打ち上げられたときは感動しました

これはまだ国立天文台に入って1カ月位の話ですが、CLASP2の振動試験のためにJAXAに連れて行ってもらったことがありました。打ち上げても壊れないか、試験をするんです。加振機に構造の一部を入れてガチャガチャガチャって振動させるんですが、その加振の入れ方がすごく難しい。無意味な振動を加えて壊してしまったら元も子もないですし。JAXA、民間企業、国立天文台の人たちがその振動のかけ方を議論しているんですが、私は話についていくのが精一杯で。でもその中にいられて、とてもワクワクしたのを覚えています。ワクワク……と同時にプレッシャーも。学生のころ、振動学が苦手だったこともありますけど、勉強しなくちゃなぁって。皆さんの経験と知識の豊富さに、ひたすら圧倒されていました。そんな経験をさせてもらってから2019年、CLASP2が無事、打ち上げられて成果が出たときは感動しました。私はちょっとお手伝いさせてもらっただけだったんですけどね。

今はまだ設計チームの誰かに尋ねながら仕事をすることが多いですが、早く自分の中の知識やアイディアを自在に操って仕事ができるようになりたいです。

取材日:2021年2月26日/公開日:2021年5月10日

取材・文:臼田雅美/写真:飯島裕

掲載内容は取材時のもの