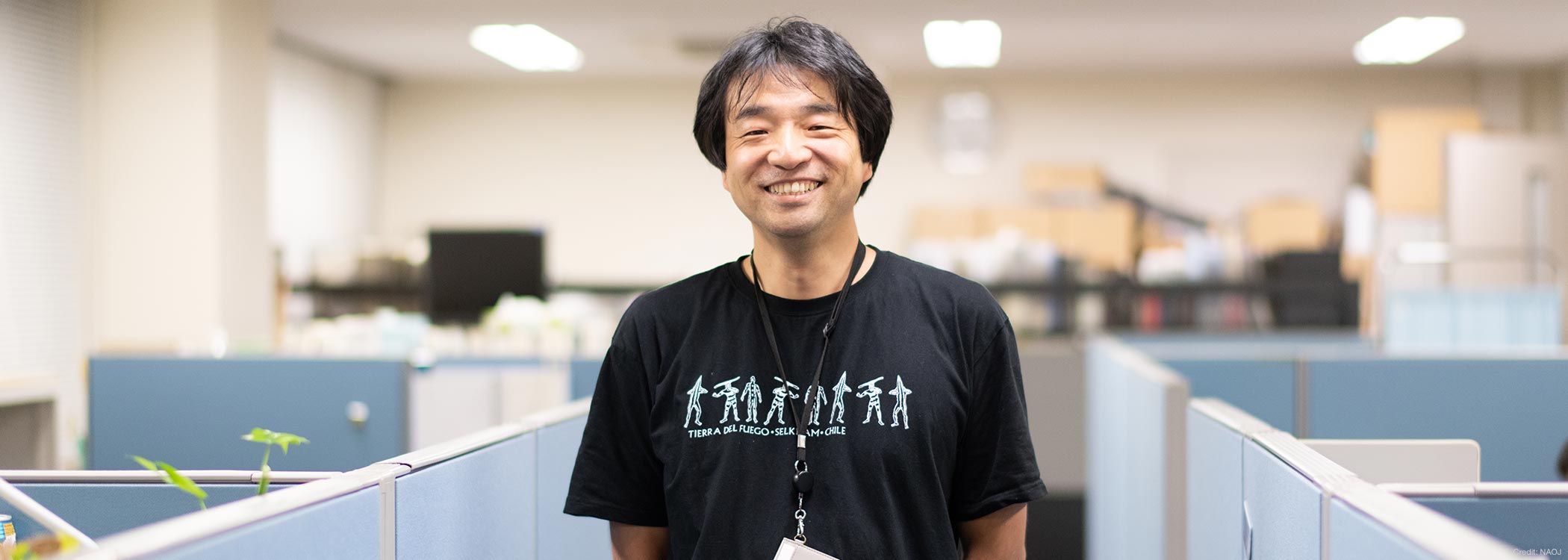

世界一の電波望遠鏡「アルマ」に携われる誇りを持って

アルマプロジェクト 研究技師

中里 剛

Takeshi Nakazato

まさか自分がアルマ望遠鏡で仕事をするとは……

現在、僕はアルマ望遠鏡のコンピューティング グループにいて、アルマで取ったデータを解析するソフト開発をしています。今は技術者ですが、国立天文台へ入った当初は研究職で、大学院でもシミュレーション天文学の研究をしていました。プログラムを書くという点では、今とつながっていますね。その当時、アルマ望遠鏡はまだ構想の段階で、まさか自分がその仕事をするとは思っていませんでした(笑)。

最初は野辺山(宇宙電波観測所)へ研究支援員として赴任して、その後アルマ推進室に応募してアルマの研究員になりました。最初の半年は日本で準備して、それから2年半はフランスへ長期出張という形に。アメリカ、イギリス、フランスなど各国から技術者が集まり一緒に仕事をしていました。そして日本へ戻って、現在でも毎週のように電話やビデオで他国のメンバーと会議をしています。年に1、2回は一堂に会しての会議も行います。これだけの国の人々が集まると、仕事に“お国柄”が現れますよね。あの国の人たちは大雑把とか……(笑)。そんな雰囲気にうまく溶け込みながらも、日本人らしい緻密さはしっかり発揮させています。

これからも世界一であり続けるために……

アルマ望遠鏡で取ったデータを解析するためのソフトを作成し、修正、進化させていく……、これがコンピューティング グループの仕事です。アルマの観測データは世界中の研究者が使うもので、毎年、採択される観測提案に対して、適切な処理結果を出す必要があり、そのためのソフトを作るのが僕たちの仕事です。観測は2018年10月からサイクル6に入り(注)、ハードウェアはほぼそろったと言えますが、ソフトの完成度としてはまだ満足していません。

現在のところ、アルマ望遠鏡は世界一性能の高い電波望遠鏡で、しばらくの間はこれを超える望遠鏡は出てこないでしょう。これからも世界一であり続けるために、アルマはずっと成長し続けると僕は考えています。

アルマ望遠鏡の仕事をしていること、これ自体が僕の誇りで、できれば一生、アルマに携わっていきたいです。

(注)アルマ望遠鏡では、10月から翌年9月までの1年を1サイクルとして観測している。サイクル6=7年目。

作ってと言われたものをきちんと作る……、これは意外に大変

研究者の方々に比べて、僕たち技術者の仕事ははっきり言って地味です。与えられた仕事を着実にこなしていく……そこが重要で、そこに醍醐味がある。

アルマは毎年10月から新しい観測提案に取り組むことになっていて、ソフト開発はその約1年前から準備に入ります。1年間、今までの機能の完成度を高めたり、新たな機能を付け加えたりしながら開発を続けて、10月のスタートにちゃんと間に合った! シーズン最初のデータ処理完了! 毎年ここで大きな達成感を味わうことができるのです。作ってくれと言われたものをちゃんと作る……、これは意外に大変なことで、地味ですけどやりがいを感じます。

今の僕のポジションでは、これおもしろそうだなぁと思っても自分でやらず、他のメンバーに「ちょっとやってみてください」とお願いすることも必要で、自分でやりたいのを我慢するというのも役目の1つになっています。

育休を取ろうと思ったのは、フランスに赴任していた影響

今、娘が3人いますが、育休を取った男性は国立天文台の中でたぶん僕が2番目じゃないかなぁ。最初の子のときに1か月取りました。僕が育休を取ろうと思ったのは、フランスに赴任していた影響が大きいです。向こうでは当然というか、家庭が第一という雰囲気が職場にもあったので。日本のように夜中まで残業している人は、絶対いない。……そんな職場環境を見て、こうあるべきかなと僕は感じています。

国立天文台内の保育ルームもよく利用しています。月極めと一時保育があるのですが、うちは月に2、3回、一時保育を。上の子の保護者会があるときに下の子を預けたり、妻が「疲れた」と言った時に、休養してもらうために預けたりしています。僕は自転車通勤なので、預ける日は子供を乗せて来て、保育ルームでバイバイって。夕方迎えに行ってまた乗せて帰る。

IT系の民間企業へ行けばもっと収入は上がるでしょうが、こういう環境で仕事ができることも大きなメリットなのです。

取材日:2018年10月17日/公開日:2019年3月27日

取材・文:臼田雅美/写真:長山省吾

掲載内容は取材時のもの