- 研究成果

星は一人では生まれない?—ガス雲衝突から始まる星団誕生の理解が進む

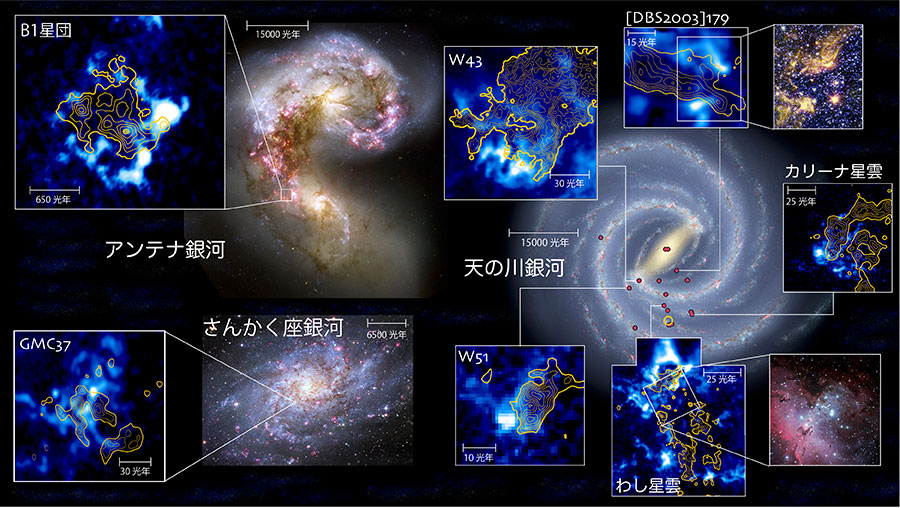

星は、宇宙空間に漂うガス雲が自らの重力で収縮して形成されます。星にはさまざまな質量のものがありますが、特に大質量星は多くの星々とともに、巨大な星団の中で形成されることが知られています。巨大な星団が誕生するためには、大量のガスなどの物質を、小さな空間に短時間で詰め込む必要があります。しかし、このようなメカニズムはこれまで謎とされてきました。

名古屋大学、大阪府立大学、国立天文台などの研究者から成る研究チームは、宇宙空間に漂うガス雲同士の衝突が、星団が誕生する主要なメカニズムであることを新たに発見しました。これは、国立天文台野辺山宇宙電波観測所の45メートル電波望遠鏡やアルマ望遠鏡などを用いて10年以上に渡り観測を続けて得られた膨大なデータを調べた研究と、観測データを再現する数値シミュレーションなどによる理論的な研究とから成る成果です。

ガス雲同士の衝突が天の川銀河だけでなく、外の銀河においても数多く発見されたことから、こういった衝突は普遍的な現象であると考えられます。天の川銀河が誕生から間もない頃に他の銀河と衝突し、互いの銀河の中のガス雲同士の衝突が頻繁に起こったことで、球状星団と呼ばれる巨大な星団が大量に誕生した可能性が高まりました。今回の研究によって、大質量星の形成と、それらを含む巨大な星団が誕生するメカニズムについての理解が大きく進みました。

本研究成果は、個々の天体や物理現象を緻密に検証した20編の論文と、それらをまとめたレビュー論文とから成る『日本天文学会欧文研究報告(Publications of the Astronomical Society of Japan)』の特集号 “Star Formation Triggered by Cloud-Cloud Collision II”(分子雲衝突による星形成2)として2021年1月に出版されました。