このページでは、「初春の流星群を眺めよう」キャンペーンの結果をご報告します。

全部で1564件の観察結果の報告をいただきました。キャンペーンへのご参加ありがとうございました。

以下で、報告をいただいた項目の集計結果をご覧ください。(「観察地」でそれぞれの観察地の名前をクリックすると、観察地ごとの集計結果をご覧いただけます)

今回は天候に恵まれなかった地域も多く、そういった地域からの報告件数は少なめでした。

北海道:12 青森県:3 岩手県:7 宮城県:16 秋田県:0 山形県:4 福島県:14 茨城県:60

栃木県:48 群馬県:20 埼玉県:168 千葉県:164 東京都:342 神奈川県:236 新潟県:5 富山県:0

石川県:1 福井県:0 山梨県:26 長野県:21 岐阜県:7 静岡県:64 愛知県:27 三重県:14

滋賀県:6 京都府:29 大阪府:65 兵庫県:53 奈良県:12 和歌山県:17 鳥取県:1 島根県:2

岡山県:12 広島県:7 山口県:7 徳島県:5 香川県:13 愛媛県:6 高知県:6 福岡県:21

佐賀県:2 長崎県:6 熊本県:8 大分県:4 宮崎県:1 鹿児島県:3 沖縄県:15 海外:4

| 0個 | 296 | |||||||||||||||||| (18.9%) |

| 1個 | 293 | |||||||||||||||||| (18.7%) |

| 2個 | 224 | |||||||||||||| (14.3%) |

| 3〜5個 | 335 | ||||||||||||||||||||| (21.4%) |

| 6〜10個 | 145 | ||||||||| (9.3%) |

| 11個以上 | 97 | |||||| (6.2%) |

| 天候が悪い | 174 | ||||||||||| (11.1%) |

| 無回答 | 0 | (0%) |

| 計: | 1564 |

| 5分未満 | 99 | |||||| (6.3%) |

| 5分以上10分未満 | 158 | |||||||||| (10.1%) |

| 10以上15分未満 | 192 | |||||||||||| (12.3%) |

| 15分以上30分未満 | 376 | |||||||||||||||||||||||| (24%) |

| 30分以上 | 719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (46%) |

| 無回答 | 20 | | (1.3%) |

| 計: | 1564 |

| 0時台 | 33 | || (2.1%) |

| 1時台 | 246 | ||||||||||||||| (15.7%) |

| 2時台 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (54.3%) |

| 3時台 | 355 | |||||||||||||||||||||| (22.7%) |

| 4時台 | 49 | ||| (3.1%) |

| 5時台 | 13 | (0.8%) |

| 6時台 | 3 | (0.2%) |

| 無回答 | 15 | (1%) |

| 計: | 1564 |

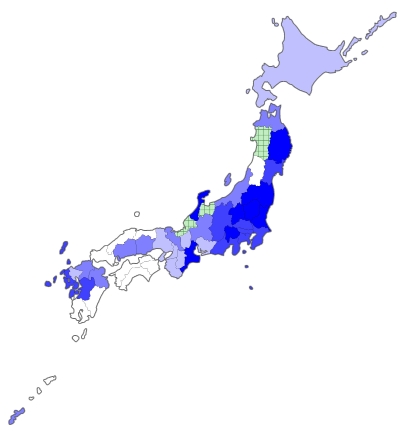

見えた数を平均して、都道府県ごとに色分けして表示しました。

3〜5個の場合は4個、6〜10個の場合は8個、11個以上の場合は12個として計算しています。

見えた数が多いほど濃い色で表示してあります。また、格子になっているところは、報告が1件もなかった県を表しています。

天候に恵まれた東海から関東、東北の太平洋側では流星が多く観察されましたが、残念ながら西日本や日本海側の地域では、悪天候のせいかほとんど見えていないことが分かります。

(地図をクリックすると詳細なデータをご覧になれます)

見た時間の長さと見えた数をグラフにしました。

見た時間が長いほど、多くの流星が見えていることがわかります。

見た時間帯と見えた数をグラフにしました。

3〜5個の場合は4個、6〜10個の場合は8個、11個以上の場合は12個として数え、天候が悪かった場合を含まずに計算してあります。

今回の事前の予想では、1月4日の2時台から3時台頃に、流星群が極大を迎えるのではないかと考えられていました。しかし、皆さんの報告から極大を推定すると、5時台から6時台、あるいはそれ以降に極大が訪れたのかもしれません。そのことを裏付けるように、京都大学生存圏研究所が滋賀県甲賀市信楽町にもつMUレーダーによっておこなわれた観測では、3時台から6時台にかけて多くの流星の出現が記録されたようです。(電波で観測した場合、肉眼よりも暗い流星を多くとらえています。)(6時台には空が明るくなっていますので、肉眼での観測はおこなわれていません。)

ただ、流星群の活動が一定だったとしても、放射点の高度が高くなるにつれて流星の数は増加しますので、この観測結果だけでは、極大がいつだったのかはっきりと結論することはできません。

しし座流星群の研究を機に、流星群の極大を予測する理論は飛躍的に発展しましたが、どんな場合にもその理論を当てはめることができるというわけではなく、極大の時刻が予想どおりにならないこともまだまだある、というのが流星研究の現状です。逆に、あらかじめすべてわかっているのではなく、いつどのぐらいの出現をするかがわからないところが面白い、ということもできると思います。

皆さんと同じように、2時から4時30分頃まで東京で流星の観察をおこなった天文台のメンバーによれば、2時から2時30分までは流星をひとつも見ることができず、それから30分ごとに2個、3個、9個、1個の流星を見ることができたということです。また、都会でもはっきりと見えるような明るい流星は、あまり多くなかったようです。日本全国で同じ状況だったわけではありませんが、流星を見ることができなかったのは観察のタイミングが合わなかったから、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回はがっかりした方も、次に流星群を対象にしたキャンペーンをおこなうときには、今回の経験を生かして、またチャレンジしてみてください

報告をいただいた方々から、多くの感想をいただきました。

今回のキャンペーンでいただいた感想を見ると、「期待したほど流星が見ら れなかった」といった内容のものが、2004年の「ふたご座流星群を眺めよう」 キャンペーンに比べて多かったようです。

まず、流星群というと、2001年の「しし座流星群」と比較して、「しし座流星群のようには見えなかった」とおっしゃる方がいらっしゃいます。しかし、2001年のしし座流星群のように、流星が雨のようにたくさん出現する「流星雨」は、何十年に一度、百年に一度という大変珍しい天文現象です。見ることができた方はとても幸運だったということができますが、流星群に毎回このような出現を期待することはできません。

2001年のしし座流星群で見えた流星の数を数値で表すと、極大のときで「1時間に1,000個以上」となります。三大流星群(しぶんぎ座流星群、ペルセウス座流星群、ふたご座流星群)での流星の出現個数は例年「1時間に50個から100個程度」ですので、しし座流星群には及ばないことがわかります。それでも、「1時間に50個」といえば約1分に1個の流星が出現するということを意味しますので、結構楽しめると思いませんか?

また、流星の個数は「光害のない充分に暗い星空」で観察した場合、として表しています。「光害のない充分に暗い星空」というのは、天の川が見えるような星空のことをいっています。残念ながら都市近郊では、都市の様々な人工光に邪魔されて暗い天体が見えません。流星の数でいえば、「光害のない充分に暗い星空」で観察した場合に比べて、数分の一から十分の一以下になってしまう可能性があります。ですから、「1時間に50個」といっても、都市近郊では「1時間に数個」と読み替えなければならないことになります。

都市の明かりから逃れるのは難しいと思いますが、なるべく近くに明かりが少ない場所を選ぶだけで、暗い流星の見え方がずいぶんよくなることもありますので、条件のよい次の流星群までに、観察に適した場所を探しておいてはいかがでしょうか。

以下、感想の一部をご紹介します。