ふたご座流星群の放射点はふたご座にありますが、放射点のある方向だけに流星が出現するわけではなく、流星は夜空のどこにでも現れます。放射点近くに出現する流星は、こちらに向かって飛んでいるために短い軌跡の流星が多くなります。一方、放射点から離れた方向では、流星を横から見ることになるために、長い軌跡の流星が多く観察されます。

ふたご座流星群の放射点はふたご座にありますが、放射点のある方向だけに流星が出現するわけではなく、流星は夜空のどこにでも現れます。放射点近くに出現する流星は、こちらに向かって飛んでいるために短い軌跡の流星が多くなります。一方、放射点から離れた方向では、流星を横から見ることになるために、長い軌跡の流星が多く観察されます。国立天文台では、できるだけ多くの人に流れ星を眺めてもらおうと、流星数が最も多くなると思われる13日の夜に「ふたご座流星群を眺めよう」というキャンペーンを行うことにしました。この夜の20時〜22時(午後8時〜午後10時)の間に、15分ほど夜空を観察してもらい、その間に何個の流れ星を見ることができたかを報告ページ゙から報告してもらおうというものです。日本全国のどのあたりで流星が見えたかが集計からわかる仕組みです。携帯電話からも参加可能ですから、これまで流星を眺めたことのない多くの人も、ぜひ参加してください。

携帯電話用のキャンペーンページへは、 http://www.nao.ac.jp/i/ からアクセスしてください。

報告受付は終了いたしました。ご協力ありがとうございました。

13日夕方から夜半過ぎにかけて、混雑のため繋がりにくい状態が続きました。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。

集計結果を公開しましたので、ご覧ください。

流星(「流れ星」とも言う)とは、宇宙空間にある直径1ミリメートルから数センチメートル程度のチリの粒が地球の大気に飛び込んできて、大気と激しく摩擦を起こし、高温になって光って見える現象です。

彗星はこのようなチリの粒を軌道上に放出しています。チリの粒の集団は、それを放出した彗星の軌道上に密集しています。彗星の軌道と地球の軌道が交差しているところでは、チリの粒がまとめて地球の大気に飛び込んできます。地球が彗星の軌道を横切る日時はほぼ毎年決まっていますので、特定の時期に特定の流星群が出現するわけです。

このとき、地球に飛び込んでくるチリの粒は同じ方向からやってきます。それぞれのチリの粒はほぼ並行に地球の大気に飛び込んできますので、それを地上から見ると、その流星群に属している流星は、ほしぞらのある一点から放射状に飛び出すように見えます。流星が飛び出す中心となる点を「放射点」と呼び、放射点がある星座の名前で「○○座流星群」と呼ばれます。ふたご座流星群では、放射点がふたご座にあります。

ふたご座流星群は、毎年12月13日ごろを中心に活動している流星群です。今年は13日から14日にかけての夜に最も多くの流星が出現すると予想されています。(流星が最も多く出現する日のことを「極大日」と言います。)

今年のふたご座流星群は、流星を初めて眺めようという人にもお勧めです。

その理由のひとつは、流星数が多いことです。毎年、ほぼ決まって、たくさんの流星が出現します。1月のしぶんぎ座流星群・8月のペルセウス座流星群と並んで「三大流星群」と呼ばれています。十分に暗い夜空で晴天に恵まれれば、1時間に50個を越える流星を見ることができます。

ふたつ目の理由は、夜中前にも流星が出現することです。三大流星群のうちペルセウス座流星群やしぶんぎ座流星群は、流星が出現するのは、どちらも深夜から明け方にかけてが中心です。真夜中前から出現するふたご座流星群は、こどもにとっても観察しやすい流星群といえるでしょう。

さらに、たくさんの流星を観察できるかどうかに大きく影響するのが、月明かりです。明るい月があると、暗い流星が見えなくなり、観察できる流星数は減ってしまいます。同じ時期であっても月の状態は年によって違います。そこで、今年のふたご座流星群の時期ですが、日の入り後の西の空に細い月が見えているだけで、その月もすぐに沈んでしまい、それからは月のない星空が朝まで続きます。数年に一度の好条件なのです。

望遠鏡や双眼鏡などの特別な道具は必要ありません。肉眼で見てください。

日本全国、どこでも見ることができます。(南極を除く地球全体で流星が出現します。)

できるだけ大都市から離れ、近くに街灯など人工の明かりがない場所を選びましょう。

流星などの天体は、大都市や街灯の明かりに比べてとても弱い光しか出していません。人工の明かりの影響があると、暗い流星は人工の明かりに邪魔されて、見ることができず、それだけ、見られる流星の数が減ってしまいます。

ふたご座流星群の場合、放射点は夕方に東の方角にあり、真夜中にほぼ天頂を通って、明け方には西の地平線に傾いていきます。放射点が一晩中夜空にあるため、ふたご座流星群は、ほぼ一晩みることができるのです。

今回のキャンペーンでは12月13日の20時から22時までの間に空を眺めるよう呼びかけています。しかし、状況が許すのであれば、それよりあと、明るくなるまでの間にも空を眺め続ければ、それだけたくさんの流星を見ることができるはずです。また、13日から14日にかけての夜を中心に、前後1週間ぐらいは流星群が活動していますので、極大の時より少なくはなりますが、他の夜にも流星を見る機会はあります。

ふたご座流星群の放射点はふたご座にありますが、放射点のある方向だけに流星が出現するわけではなく、流星は夜空のどこにでも現れます。放射点近くに出現する流星は、こちらに向かって飛んでいるために短い軌跡の流星が多くなります。一方、放射点から離れた方向では、流星を横から見ることになるために、長い軌跡の流星が多く観察されます。

ふたご座流星群の放射点はふたご座にありますが、放射点のある方向だけに流星が出現するわけではなく、流星は夜空のどこにでも現れます。放射点近くに出現する流星は、こちらに向かって飛んでいるために短い軌跡の流星が多くなります。一方、放射点から離れた方向では、流星を横から見ることになるために、長い軌跡の流星が多く観察されます。

ですから、放射点の方向にはあまりこだわらず、できるだけ空が広く見渡せる場所を選んで、空の広い範囲に注意を向けるようにしましょう。空をより広く見渡しているほうが、より多くの流星を捉える可能性が高くなります。

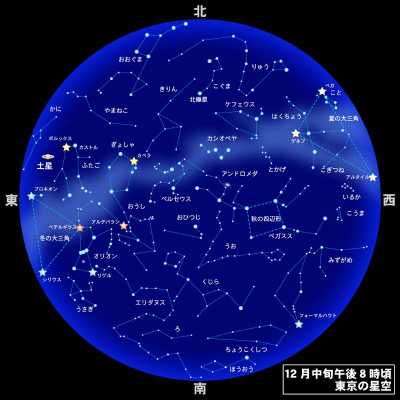

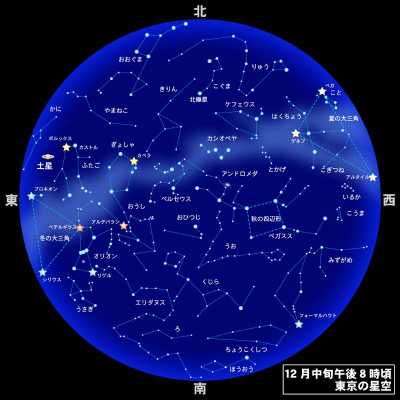

図は、12月中旬、20時(午後8時)頃の星空を示しています。さらに大きな図や星座などの詳しい説明については、今月の「ほしぞら情報」をご覧ください。

星は日周運動によって動いています。午後8時を過ぎて時間が経つと、星の見える位置がこの図とは違っていきますのでご注意ください。(見る場所による差はあまりありませんので、午後8時であれば東京以外でもこの図を利用できます。)

明るい屋内から屋外に出てすぐには、目が暗さに慣れていません。何分か屋外にいて目を慣らしてから、やっと星空や流星などの暗いものが見えるようになります。家から出て流星が見えないからといってすぐにあきらめてしまわずに、しばらく目が慣れるまで待つことも必要です。

冬の夜に何十分も屋外でじっとしていることはなかなかないかもしれません。寒さには十分注意してください。普段夜外出するときより厚着をしたほうがよいのではないでしょうか。カイロなどを使うのもよいかもしれません。