今週の一枚

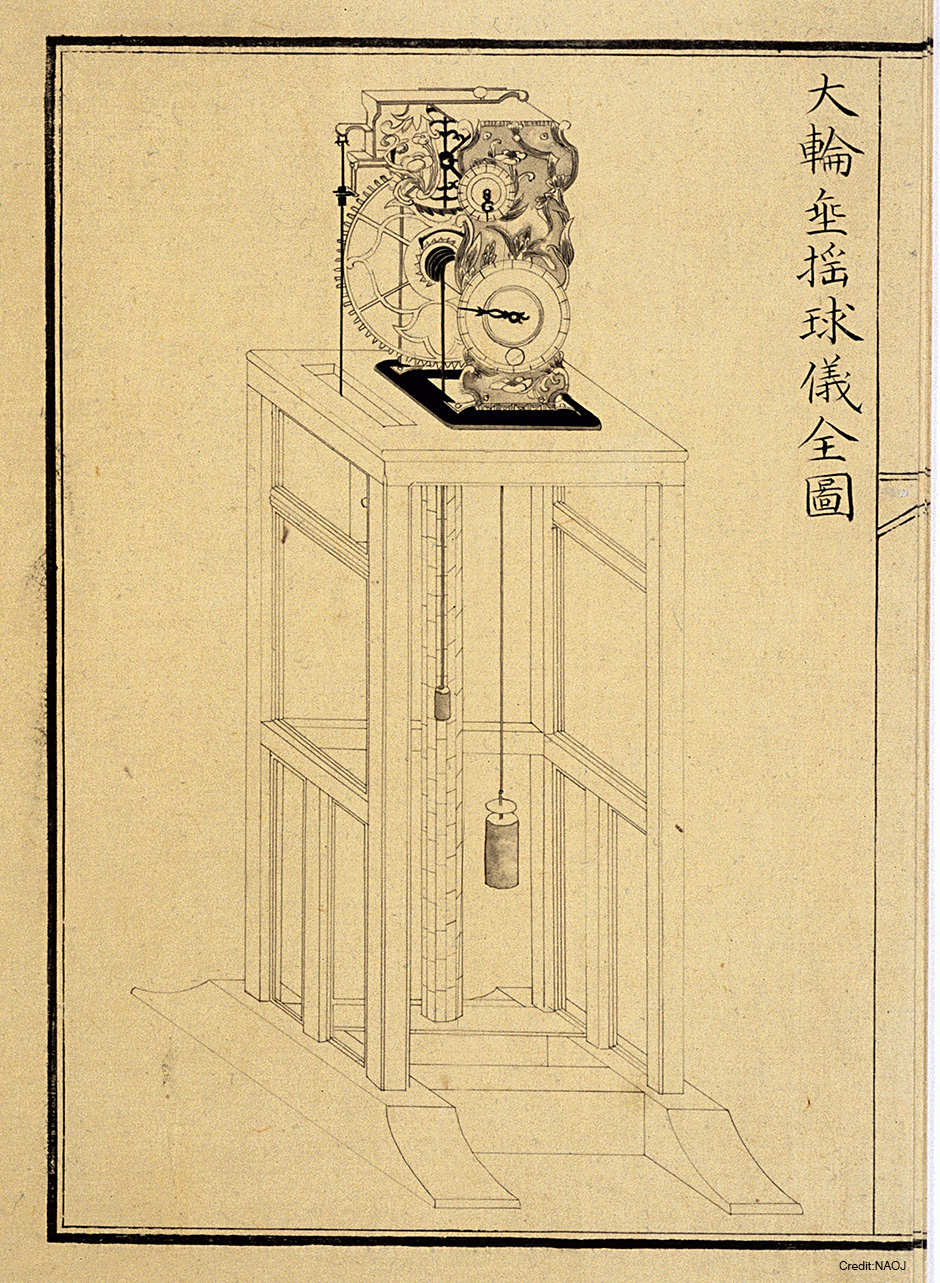

大輪垂揺球儀全図

「寛政暦書 (注)」巻十九では観測機器が紹介されています。その中に垂揺球儀(すいようきゅうぎ)は2つあり、1つ目は間重富(はざま しげとみ)が属する麻田天文学派によって作られた垂揺球儀、2つ目が間重富の息子である間重新によって発明されたとされる大輪垂揺球儀(たいりんすいようきゅうぎ)です。どちらも天文観測用の振り子時計で、当時の一般の時刻ではなく、天文観測用の時刻を示すためのものです。

垂揺球儀は1往復を刻む数量盤の1つ目が100を刻むようになっており、1周するごとに2つ目が1/10ずつ刻まれ、2つめが1周すると3つ目が1/10ずつ刻まれて、1万往復が測定できます。更に別の簡単な仕掛けによって100万往復まで測ることができ、1日約6万往復として、誤差は数秒の正確さをもっていたと言われます。大輪垂揺球儀はこれを改良したもので、歯車は2つ、1つ目の歯の数が600でした。振り子時計は西洋の技術ですが、垂球の1往復をそのまま表示できる工夫は間重富等によって独自に改良されたものです。

(注) 1798年(寛政10年)に寛政暦が施行されました。「寛政暦書」は、寛政暦を作るための天体運行の計算方法や観測に用いた機器をまとめたものです。寛政の改暦では、垂揺球儀のほかにも様々な観測機器の導入・改良がなされました。 本文へ戻る

画像データ

| 制作年月日 | 1844年(弘化元年) |

|---|---|

| 制作者 | 渋川景佑、山路諧孝、足立信頭、吉田秀茂 |

| クレジット | 所蔵 国立天文台 |