皆既月食 2014年10月8日

目次

2014年10月8日の皆既月食について

日本全国で皆既食を見ることができます。石垣島以西の地域では月がわずかに欠けた状態で昇ってきますが(月出帯食)、それ以外の地域では部分食を始めから見ることができます。

| 部分食の始め | 皆既食の始め | 食の最大(食分 *) | 皆既食の終わり | 部分食の終わり |

|---|---|---|---|---|

| 8日18時14.5分 | 8日19時24.6分 | 8日19時54.6分(1.171) | 8日20時24.5分 | 8日21時34.7分 |

各地の月の出や月食中の月の位置は、暦計算室の月食各地予報で調べることができます。ご参照ください。

* 月食の欠ける深さを表す数値です。食分0.5とは、月のみかけの直径の50パーセントが本影に入り込むことを意味します。食分が1.0以上になると、月が本影に完全に入り込み、皆既食となります。

月食とは

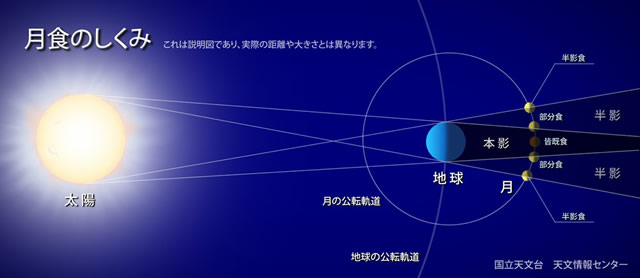

地球と月は太陽の光を反射して輝く天体です。地球(月)にも太陽の光による影があり、太陽とは反対の方向に伸びています。この地球の影の中を月が通過することによって、月が暗くなったり、欠けたように見えたりする現象が「月食」です。

月食は、太陽-地球-月が一直線に並ぶとき、つまり、満月のときだけに起こります。ただし、星空の中での太陽の通り道(黄道)に対して月の通り道(白道)が傾いているため、ふだんの満月は、地球の影の北側や南側にそれた位置になります。満月のたびに月食が起こるというわけではありません。

地球の影には「本影(太陽光がほぼさえぎられた濃い影)」と「半影(本影を取り囲む薄い影)」の2種類があり、月がどちらの影に入り込むかによって、月食の呼び方が変わります。

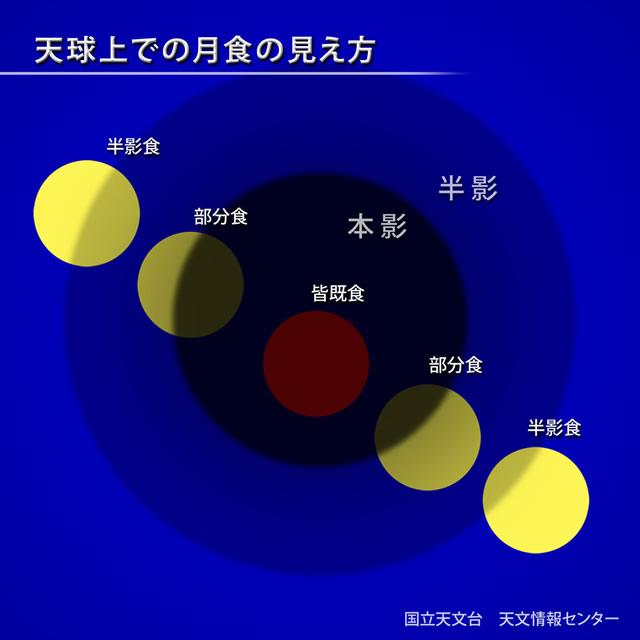

半影食

月の一部または全部が半影だけに入った状態。半影は薄い影なので、目で見ただけでは月が欠けているのかどうか、はっきりとはわかりません。

本影食

月の一部または全部が本影に入った状態。一般的に「月食」というと、「本影食」のことを指します。本影は濃い影なので、月がはっきりと欠けたように見えます。月の一部だけが本影に入り込む現象が「部分食」、月の全てが本影に入り込む現象が「皆既食」です。

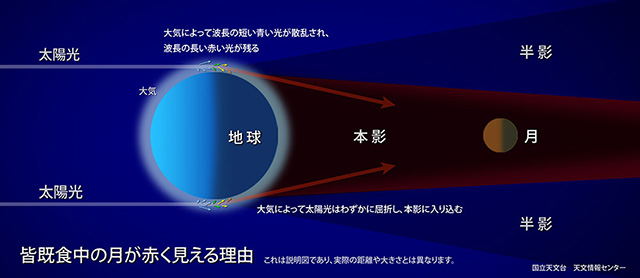

皆既食中の月の色

皆既食では、月が本影の中に完全に入り込みます。しかし、皆既食中の月は真っ暗になって見えなくなるわけではなく、「赤銅(しゃくどう)色」と呼ばれる赤黒い色に見えます。

地球のまわりには大気があります。太陽光が大気の中を通過する際、波長の短い青い光は空気の分子によって散乱され、大気をほとんど通過することができません。一方、波長の長い赤い光は散乱されにくく、光が弱められながらも大気を通過することができます。これは、朝日や夕日が赤く見えるのと同じ理由です。また、大気がレンズのような役割を果たし、太陽光が屈折されて本影の内側に入り込みます。このかすかな赤い光が皆既食中の月面を照らし、月が赤黒く見えるのです。

皆既食中の月の色はいつも同じではありません。大気中にチリが少ないと大気を通り抜ける光の量が多くなり明るいオレンジ色に、逆にチリが多いと大気を通り抜ける光の 量が少なくなり、黒っぽく見えます。

観察のしかた

月の位置を確認しておこう

月が大きく欠けてしまってからでは、月を探すのが難しいことがあります。月の位置を早めに確認しておきましょう。

肉眼で十分、双眼鏡・望遠鏡があるとなおよい

月食は、肉眼でも十分観察できる天文現象です。満月が地球の影によって刻々と欠けていき、完全に影に入って「赤銅色」となり、その後また復円する様子は、ただ眺めているだけで楽しいものです。地球の本影の中に入ったときの月面の色と明るさが、影の縁と中心近くで異なることや、本影の中を月が横切るにつれて変化していく様子がわかるはずです。

双眼鏡や望遠鏡を使うと、地球の影が月面のクレーターや海を横切って移動していく様子や、皆既食中の月面の色や明るさの変化などがより鮮明に観察できます(注1)。双眼鏡を三脚に固定すると、手ぶれの影響もなくより快適に観察ができます。

注1:満月では、月面に太陽の光が正面からあたっているため、クレーターの凹凸はあまりはっきりとは見えません。

半影食を確認してみよう

部分食が始まる前と終わった後に、月は「半影食」の状態になります。半影食は肉眼ではとてもわかりづらいのですが、よく見ると、本影に近い月の一部が、薄暗くなっている様子がわかることがあります。双眼鏡や望遠鏡を使うと、さらにわかりやすくなるかもしれません。また、カメラで露光を控えめにして撮影すると、薄暗い部分が、肉眼で見るよりずっとはっきり写るはずです。

まわりの星空も楽しもう

空の暗い場所で観察をしていると、皆既食が始まる頃、それまでは月明かりの影響でほとんど見えていなかった暗い星が見えてきます。双眼鏡を使うと、暗い星が見えてくる様子が、さらにはっきりとわかるでしょう。

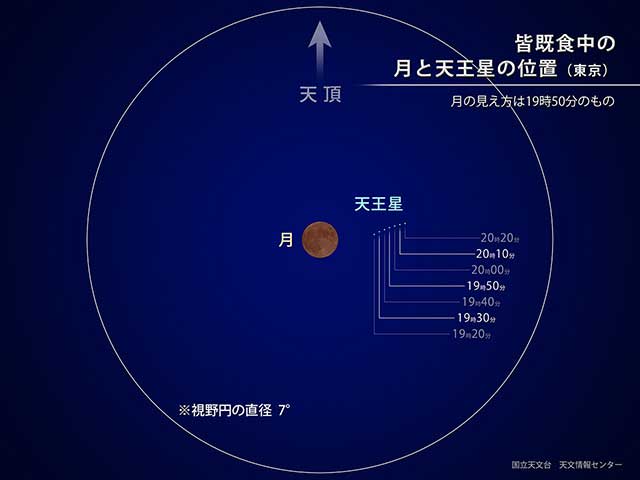

天王星を見つけるチャンス

今回の月食は、天王星を見つける絶好のチャンスです。

天王星は太陽系の惑星の一つですが、約6等級と暗いためなかなか見る機会がありません。しかしこの日は、たまたま月と天王星が近くにあるため、皆既食中の月の位置を目安に天王星を見つけることができます。

天王星を肉眼で見つけるのはたいへん難しいため、双眼鏡を使って天王星を探しましょう。皆既食になり月が明るい輝きを失うと、月の近くにも星が見え始めます。月の右側に、月の直径の1~2倍ほど離れた位置に見える暗い星が天王星です。

天体望遠鏡を使うと、円盤状の天王星の姿を確かめることができるかもしれません。100倍から200倍程度の倍率が必要です。また、皆既食中の月を撮影すると、天王星も一緒に写るかもしれません。

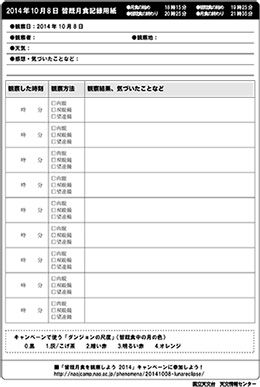

観察した結果を記録しよう

月食がどのように見えたか、観察した結果を時刻と共に記録してみましょう。

記録用紙をダウンロード・印刷してご利用ください。

記録用紙には、自分が観察した時刻と観察方法(肉眼、双眼鏡、望遠鏡)、観察結果、気づいたことなどを記録しておきましょう。

スケッチをとろう

月食のスケッチをとって記録に残してみましょう。部分月食のときには、月面のどこまで影が入り込んだかを月の模様やクレーターを目印にして記録するとよいでしょう。皆既食のときには、月がどのような色に見えたか色をつけてみましょう。あとで、今回の月食がどんなふうに見えたのかを振り返ることのできる、よい記録になるでしょう。

スケッチ用紙をダウンロード・印刷してご利用ください(月の模様が描かれた用紙、描かれていない用紙の2種類を用意しました)。

ビデオカメラ・デジタルカメラでの撮影

最近は、ビデオカメラやデジタルカメラの性能が良くなり、暗い天体も写しやすくなってきました。ぜひ月食中の月の撮影に挑戦してみましょう(詳しい撮影方法は、天文雑誌や専門の書籍などを参考にしてください)。

キャンペーン

国立天文台では、この皆既月食を多くの方に見ていただくために、「皆既月食を観察しよう 2014」キャンペーンをおこないます。キャンペーンについての詳しい情報は、キャンペーンサイトをご覧ください。

参考情報

パオナビ(全国プラネタリウム&公開天文台情報)

全国のプラネタリウム・公開天文台などの施設検索や、イベント情報の予定を集めているウェブサイトです。流星群関係のイベント情報が掲載されることもあります。(運営:PAONavi準備会議)

天文現象特集・キャンペーン一覧

過去の天文現象の特集ページや国立天文台が実施したキャンペーンの一覧です。

国立天文台メールニュース

国立天文台が発行する「国立天文台メールニュース」は、天文に関する様々なニュースをお届けしています。興味のある方はお申し込みください。