アイソン彗星

【速報】2013年11月29日(日本時間)のアイソン彗星

アイソン彗星は、日本時間の11月29日早朝、太陽に最も接近(近日点を通過)しました。

太陽・太陽圏観測衛星SOHOなどの太陽観測衛星の画像によると、アイソン彗星は、近日点通過前の日本時間午前2時過ぎから暗くなり始めました。近日点通過後は、核と思われるような構造がほとんどなくなり、軌道上に広がった細長い構造が淡く輝くのみとなりました。これは核が崩壊した後の破片群、あるいは大きめの塵(ちり)の集団と考えられます。

このことから、今後、アイソン彗星が明るい彗星として見える可能性は低くなったと考えられます。

(2013年11月29日 掲載)

続報を掲載しています。詳しくは近日点通過後のアイソン彗星の状況と今後の見通しをご覧ください。(2013年12月2日更新)

目次

アイソン彗星について

2012年9月21日(世界時)、ベラルーシのヴィタリー・ネフスキー(Vitali Nevski)とロシアのアルチョム・ノヴィチョノク(Artyom Novichonok)は、国際科学光学ネットワークの40センチメートル反射望遠鏡を用いた観測で、かに座方向におよそ19等の彗星状の天体を捉えました。発見時、この天体にはわずかに拡散したコマが認められましたが、その後の複数の確認観測により彗星と確定され、「アイソン彗星(C/2012 S1(ISON))」と命名されました。アイソン(ISON)は、発見者が所属する国際科学光学ネットワーク(International Scientific Optical Network)の略称です。

発見時の、太陽からアイソン彗星までの距離は約6.3天文単位、木星の軌道よりも外側の遠い位置でした。(参考:CBET No.3238, 2012 September 24)

アイソン彗星の特徴

アイソン彗星は、パンスターズ彗星(C/2011 L4)と同様に、回帰しない彗星です。 アイソン彗星は、近日点通過時(太陽に最接近するとき)の太陽の中心からの距離(近日点距離)が0.01247天文単位(約190万キロメートル)と求められていて(MPEC 2013-L39 による)、太陽に極端に近づく軌道を持っていることが分かっています。そして、太陽に最も近づく11月29日(日本時間)前後には、明るさがマイナス等級に達することが期待されています。ただし、11月29日と前後数日間は、見かけの位置も太陽に近く地上からの観察は難しくなります。

一般的には、彗星がどの程度明るくなるか、コマや尾がどのような見え方になるかの予測はたいへん難しいものです(参照:彗星の姿)。過去、太陽に非常に接近した彗星は、近日点通過の前後に急激に明るくなり、長く立派な尾が観測された例があったことから、アイソン彗星も立派な姿が見られるのではと期待されています。

しかし一方で、太陽に極端に近づく軌道を持つ彗星の場合、近日点通過の際に、彗星本体が分裂したり崩壊したりして、姿を消してしまう可能性もあります。彗星が分裂・崩壊せずに近日点通過後も元の姿をとどめるか否かは、彗星本体の大きさやもろさとも関係します。近日点通過後のアイソン彗星が、どのような姿で再び私たちの前に現れるかは予測が難しいところです。

どのように見えるのか

2013年10月まで

アイソン彗星は、2013年5月から6月にかけてふたご座方向にあり、日の入り後の西の空に位置しています。6月上旬の明るさは14等台で、暗すぎて肉眼や小口径望遠鏡による眼視観測では見つけることはできません。7月には見かけの位置が太陽に近づくため観測できなくなります。

8月以降、近日点通過の11月29日までは、日の出前の東の空に位置し、8月にはふたご座からかに座方向に移動します。この頃の太陽からの距離は2天文単位以上とまだ遠く、まだまだ観察しやすい明るさにはなりません。

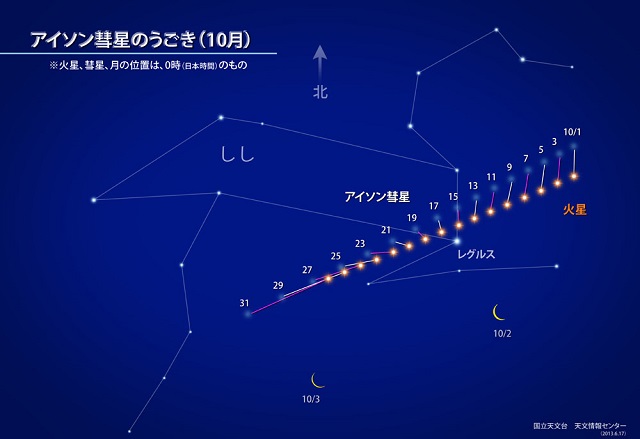

9月から10月にかけてしし座方向へと移り、見かけ上、火星と接近します。10月上旬から中旬は、順行する火星と一緒にしし座の中を移動していきます。

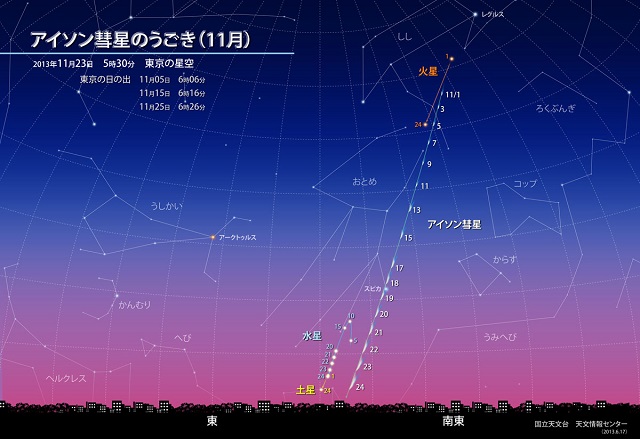

2013年11月から近日点通過まで

アイソン彗星は、11月上旬には、日の出前の空で、しし座からおとめ座方向に移ります。ようやく太陽からの距離も1天文単位を切るようになり、1日の見かけの移動量も大きくなります。11月後半には双眼鏡で見つけられる程度の明るさになると予想されており、条件がよければ肉眼でも見つけられるかもしれません。ただし、東の空での高度は日に日に低くなるため、東の空が開けた場所での観察が必要になります。

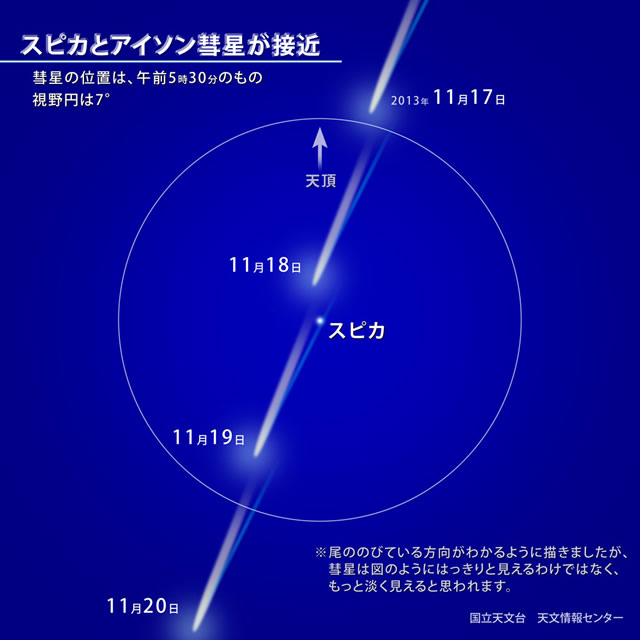

11月18日にはおとめ座の1等星スピカと見かけ上近づき、スピカが彗星を探す際のよい目印になります。11月17日、18日、19日には、スピカとアイソン彗星を双眼鏡の同一視野で見ることができます。

11月下旬には、急激に増光する可能性があります。肉眼でも尾が確認できるようになることを期待したいものです。この頃には、おとめ座からてんびん座方向へと移り、日の出前の東の空での高度はどんどん低くなって行きます。11月24日前後には、東の低空にある水星、土星と見かけ上近づきます。近日点通過数日前のこの頃には、アイソン彗星の明るさはいよいよマイナス等級に達すると予想されますが、見かけの位置も太陽にひじょうに近く高度も低くなり、観察はかなり難しくなります。 以降、近日点通過後まで眼視での観察は小休止となります。

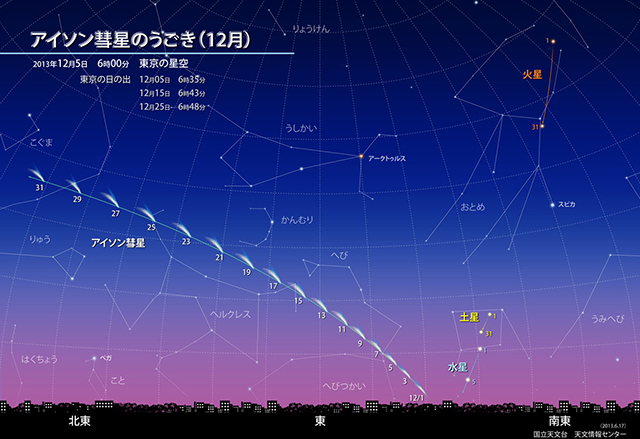

2013年12月以降

12月に入ると、近日点を過ぎたアイソン彗星は、次第に太陽から遠ざかり、再び日の出前の東の空に姿を現します。へびつかい座からへび座(頭)方向に移動し、高度は日に日に高くなって、日を追うごとに観察しやすくなります。尾は近日点通過前よりも長く伸びて見やすくなると予想されています。 12月後半は、へび座(頭)からヘルクレス座、かんむり座方向へと移動し、下旬には日の出前の東の空だけでなく日の入り後の西の空でも観察できるようになります。12月27日頃には地球に最も近づきますが、近日点通過直後のような明るさはおそらく期待できないでしょう。

12月末から1月末までは、周極星となり一晩中沈まずに北の空に見え続け、1月8日には北極星に最も近づきます。この頃には、双眼鏡や望遠鏡を使わないと見つけられない明るさになっているでしょう。

ただし、前節でも述べたとおり、近日点通過後の明るさや見え方の予想はたいへん難しいため、具体的にどのように見えるかは、実際に彗星が近づかないことには分からないでしょう。

※方位のずれを修正しました(2013年9月6日)

観察にあたっての注意

近日点通過の11月29日の前後4日(11月25日頃から12月2日頃まで)は、アイソン彗星と太陽との見かけの距離は10度を切り、彗星は太陽にきわめて近くなります。双眼鏡や望遠鏡を使って観察する際は誤って太陽を見てしまうことがないように、十分に気をつけてください。

これらの情報は、IAU Minor Planet CenterのElements and Ephemeris for C/2012 S1 (ISON)を参考に作成しました。

太陽をかすめる彗星

アイソン彗星のように、近日点通過時の太陽からの距離が極端に近く、太陽をかすめるように通過するある種の彗星を総称して「サングレイザー」(Sungrazer)と呼んでいます。

近年では、2011年12月に近日点距離が0.0056天文単位(約83万キロメートル)だったラブジョイ彗星(C/2011 W3 (Lovejoy))が、1960年代では、1965年に近日点距離0.0077天文単位(約116万キロメートル)だった池谷・関彗星(C/1965 S1 (Ikeya-Seki))が挙げられます。

このような種類の彗星は、欧州宇宙機関(ESA)と米国航空宇宙局(NASA)が1995年に打ち上げた太陽・太陽圏観測衛星SOHO(Solar and Heliospheric Observatory)の広視野分光コロナグラフ LASCO(LASCO(Large Angle and Spectrometric Coronagraph)の視野内に捉えられることがあり、この観測画像から多くのサングレイザーが発見されています。サングレイザーの中には、同じ軌道を持つ彗星がいくつも見つかっています。これらは、もともとは一つだった彗星が太陽に大接近した際に分裂し、後の回帰の際には別々の彗星として観測されたものだと考えられています。

アイソン彗星が近日点に達する前後の11月27日頃から12月1日頃は、SOHOのコロナグラフLASCO C3の視野(水星軌道よりもやや小さな範囲)内にアイソン彗星の姿を確認することができるでしょう。

キャンペーン

国立天文台も参加している日本天文協議会では、アイソン彗星を実際に多くの方に見ていただくために、彗星観察キャンペーンを行います。

キャンペーンについての詳しい情報は、キャンペーンサイトをご覧ください。

国立天文台が撮影したアイソン彗星

国立天文台 石垣島天文台が撮影したアイソン彗星

石垣島天文台(沖縄県石垣市)の口径105センチメートルむりかぶし望遠鏡でとらえたアイソン彗星の姿です。

アイソン彗星 [C/2012 S1 (ISON) ] 情報(石垣島天文台)

国立天文台 岡山天体物理観測所が撮影したアイソン彗星

岡山天体物理観測所(岡山県浅口市)の50センチメートルMITSuME望遠鏡でとらえたアイソン彗星の姿です。

彗星 C/2012 S1 アイソン彗星(岡山天体物理観測所)

ハワイ観測所 すばる望遠鏡が撮影したアイソン彗星

ハワイのすばる望遠鏡でとらえたアイソン彗星の姿です。

すばる望遠鏡 トピックス 2013年 【速報】(すばる望遠鏡)

近日点通過後のアイソン彗星の状況と今後の見通し

【続報】アイソン彗星の状況と今後の見通し(2013年11月30日)

近日点前後の状況

アイソン彗星は、近日点に近づくにつれて明るくなっていたにもかかわらず、近日点通過後、太陽から遠ざかる際にはきわめて淡くなっています。

日本時間11月28日19時前後から太陽・太陽圏観測衛星SOHOのマスク(遮光板)に入り込む直前の29日1時頃までの間に彗星の核が暗くなったことから、核の崩壊が始まり大きめの破片に分裂したと解釈でき、近日点でかなり融けてしまったと考えられます。

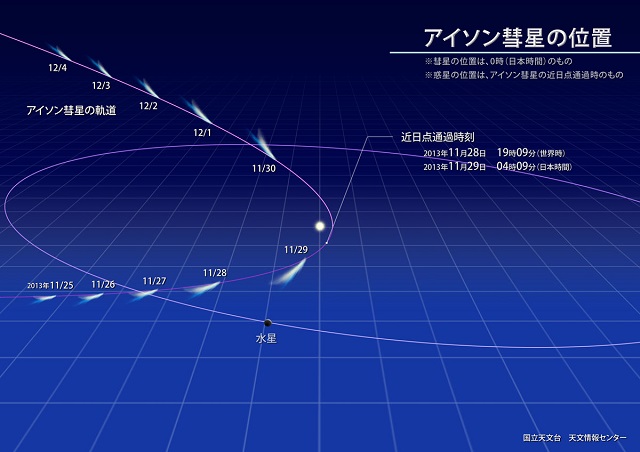

太陽から遠ざかるときの形状の考察

太陽観測衛星の画像を見ると、太陽から遠ざかるときの彗星の形状がV字型になっているのがわかります。このV字型の尾の、上縁は核が崩壊し始めた頃に放出された塵(ちり)が並ぶところ、下縁は彗星の軌道上に残された大きめの塵または破片群であると説明できます。

その後の形状変化

その後、V字型の上縁部分の塵は、次第に中央の集光部から遠ざかるように拡散していき、下縁の方もやや薄くなっています。もし、彗星核が活動している場合には、上縁よりもさらに上側に近日点通過後に放出された塵の尾が伸びるはずですが、その兆候はまったくありません。

したがって、近日点通過後の現在の彗星核(あるいは破片群)からの新たな塵の供給はないと考えられ、当初予想されていたサングレイザー(注)特有のまっすぐな尾が明るくなることはありません。

今後の見え方

近日点通過後に見えていた尾は12月5日頃には約200平方度に広がると考えられ、新たな塵の供給がなければ、その輝度は天の川の最も濃い部分の5分の1以下と見積もられます。これは天の川がはっきり見える暗い空でも、やっと視認できるかどうかです。 破片群がおりなすであろう集光部は、見えたとしても、せいぜいぼんやりとした光が地平線に浮かんでいるようにしか見えないと考えられます。

かなりスキルのあるベテラン観測者であれば、地平線近くに微かな姿を撮影できるかもしれませんが、一般的には地上からも航空機からも肉眼での確認は期待できないと思われます。

注:太陽をかすめる彗星を参照

参照:太陽・太陽圏観測衛星SOHOが捉えたアイソン彗星(英語)

(2013年12月2日掲載)

参考情報

彗星について

彗星についての一般的な解説では、彗星とはどのような天体なのか、どこからやってくるのか、名前をつけるルールなどをわかりやすく解説しています。

アイソン彗星の夜空での位置

各地でのアイソン彗星の夜空での位置は、国立天文台 暦計算室の「今日のほしぞら」で調べることができます。また、日の出の時刻・方角や、月齢は「今日のこよみ」で確認することができます。

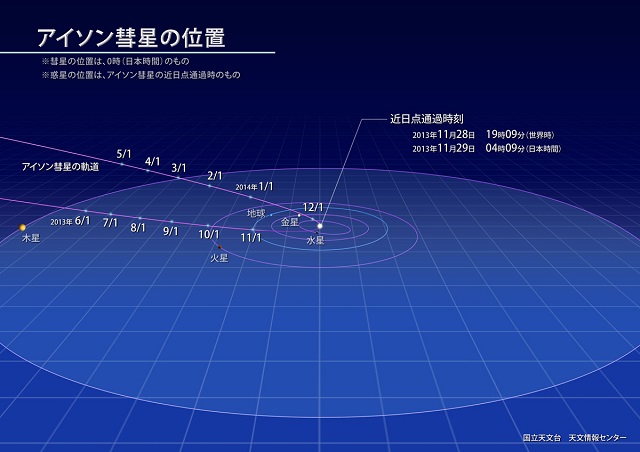

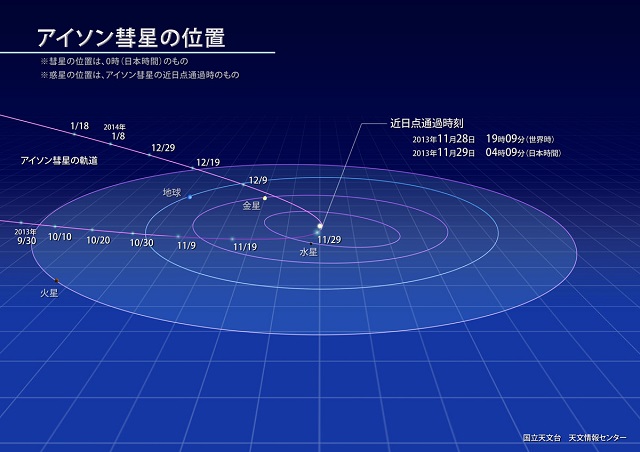

アイソン彗星の軌道と位置の概略図

アイソン彗星の軌道の俯瞰(ふかん)図や位置を指定した任意の日付で見ることができます(Javaが必要です)。

JPL Small-Body Database Browser (NASA/JPL) (英語)

吉田誠一氏ウェブサイト

アイソン彗星をはじめ、注目されている彗星の光度予想などの情報が提供されています。

今週の明るい彗星(北半球版)

アイソン彗星(C/2012 S1)

太陽観測衛星が捉えるアイソン彗星

(2013年11月26日 追記)

アイソン彗星が近日点に達する(日本時間 11月29日午前3時半頃)前後数日は、彗星の見かけの位置も太陽に極めて近いため、地上から観測することはできません。この期間は、次の太陽観測衛星の視野にアイソン彗星の姿が捉えられる可能性があります。

太陽・太陽圏観測衛星 SOHO

SOHO(Solar and Heliospheric Observatory)は、1995年に欧州宇宙機関(ESA)と米国航空宇宙局(NASA)が打ち上げた太陽・太陽圏観測衛星。コロナグラフ(太陽を隠しているマスク)内に描かれた白い円が太陽の光球(本体)の大きさ。

SOHO Data/Archive The Sun Now(英語)

広視野分光コロナグラフ LASCO C3(11月27日頃~12月1日頃)

広視野分光コロナグラフ LASCO C2(11月29日頃)

(参考)LASCO視野でのアイソン彗星の見え方(英語)

太陽観測衛星 STEREO

STEREO(Solar TErrestrial RElations Observatory)は、2006年に打ち上げられた米国航空宇宙局(NASA)による太陽観測衛星。2機の衛星を地球の公転軌道の内側(Ahead)と外側(Behind)に載せて、それぞれ異なる位置から太陽を立体的に観測する計画。

STEREO Latest Images(英語)

STEREO Ahead(A)、STEREO Behind(B)

(参考)現在のSTEREO衛星A,B の位置 Where is STEREO? (英語)