三鷹では日食を観察するイベントは行いません。

日食中継を見ながら解説をするようなイベントもありません。

野辺山や石垣島では日食に関連するイベントを行います。詳しくは、日食解説ページの関連リンクをご覧ください。

各地での詳しい様子については、「日食各地予報」(暦計算室)で調べることができます。ご利用ください。

「世界天文年2009」の「公認イベント一覧(日食に関連するイベント)」で、日食に関連するイベントを探すことができます。お近くのイベントを探して、イベントの内容を確認してみてください。

NHK総合テレビで、国立天文台が硫黄島で撮影した中継映像が放送されます。是非ご覧ください。

時刻:昼の生中継 (75分) 10:30 〜 11:45

夜の生特番 (73分) 19:30 〜 20:43

「世界天文年2009」の「公認イベント一覧(日食に関連するイベント)」では、日食に関連するイベントの一覧をご覧になることができます。その中に、インターネット上での日食中継に関する情報もありますので参考にしてください。

また、「ライブ!ユニバース」という非営利団体では、「LIVE! ECLIPSE 2009」というページを公開して、日食中継を提供するようです。

他にも、インターネット等で日食中継を計画しているところもあるようですので、インターネットなどで情報を探してみてはいかがでしょうか。

国立天文台では、現地の宿泊情報や交通機関の情報・旅行ツアーの情報を把握していません。

現地の自治体・交通機関各社・旅行ツアーを催している会社などにお尋ねください。

日食グラスを販売しているお店がありますので、そのようなお店を探して購入してください。望遠鏡ショップや眼鏡店、科学施設のミュージアムショップ、大型家電量販店などに、扱っているところがあるようです。

「世界天文年2009」の「日食の楽しみ方」では、いろいろな日食グラスの情報をご覧になることができます。各メーカー・販売店のページには、入手方法も書かれています。

通信販売に対応しているところもあるようですので、お近くに販売店がない場合には、ご利用になることができると思われます。

専門的な知識なしに、日食グラスを自分で作ることはやめてください。

太陽は、目に見える光 (可視光) だけでなく、他にも赤外線や紫外線など、様々な波長の光を出しています。

自作の日食グラスを使って太陽を見ると、見た目では太陽がまぶしくなくても、 目に見えない赤外線はあまり遮られずに透過している可能性があります。すると、自分でも気付かないうちに、赤外線によって網膜が焼け、回復できないほど目を痛めてしまい、最悪の場合失明する可能性もあります。

赤外線も含めて、目に危険を及ぼさない水準まで光を遮っていることを確認するには、研究所や工場で使われる分光装置が必要になります。一般の方がこの装置を使って確認しようというのは、現実的ではないでしょう。

専用の道具を用いない方法として、「ピンホールを使う」「木もれ日を見る」「手鏡で映す」など、直接太陽を見ないで安全に観察する方法があります。

詳しくは、こちらの安全な観察方法をご覧ください。

ススをつけたガラス板や下敷き・CDも、部分日食を見るために使ってはいけません。

以前は、このような方法が、部分日食を観察する方法の一つとして紹介されることがありました。しかし、現在では危険な方法だと考えられています。

たとえ目ではまぶしさを感じなくても、赤外線 (熱線) は強いまま目に達して、網膜を焼いてしまうことがあります。

また、ガラス板にススをつける場合、どうしてもススに濃淡ができてしまい、薄い部分を通った強い光が目に届いてしまうという危険性もあります。

太陽を肉眼で直視する際に注意していただきたいことは、

・まぶしい光を弱める(可視光についての注意)

・熱をさえぎる(赤外線についての注意)

の2点です。

溶接用めがねは太陽観察を目的とした器具ではありません。

その上で溶接用めがねの遮光性について検討されるのであれば、こちらの「遮光フィルタ(遮光プレート)の安全性」についての項目が参考になると思われます。

安全な日食観測方法については、以下をご参照ください。

残念ながら見ることはできません。

太陽は、晴れていないと見ることができません。日食のときであっても、太陽の欠けた形や皆既日食のときのコロナなどは、晴れていないと見ることができません。 皆既日食が起こる場所では、薄曇りであれば、周りが薄暗くなる様子がわかるかもしれません。

皆既日食のときには、明るい星が見えるぐらいの暗さになります。日が沈んでから20〜30分程度経った感じでしょうか。(日食ごとや、天候・人による感じ方の違いがありますので、あくまで目安とお考えください。)

部分日食では、食分 (太陽が欠けている割合) が50%程度より大きくなると、薄雲が出たときのように、周りが暗くなったことに気づくかもしれません。食分が大きくなればなるほど暗くなる度合いは大きくなりますが、食分が90%や95%であっても、星が見えるほどには暗くなりません。(金星は見えるかもしれません。)

日食を肉眼で見ることができるのは、皆既日食の最中だけです。

部分日食では、太陽の一部が月に隠されてはいますが、たとえ食分 (太陽が欠けている割合) が90%や95%となり、太陽がとても細くなったときでも、肉眼で直接見るのは大変危険です。太陽からの熱や光はそれほど強烈なのです。

これまでの日食でも、部分日食を肉眼で観察したために網膜が焼け、視野の一部が欠けてしまうなどの事故が報告されていて、最悪の場合失明してしまう危険性もあります。

少しでも太陽が見えているときに肉眼で日食を見るのは、絶対にやめてください。

皆既日食中は周りが暗くなったり、気温が下がることが知られています。

その変化に動物や植物がどのような反応をするかは、国立天文台の研究の範囲外となりますので、わかりかねます。

太陽の光は大変強いので、カメラに減光フィルター(NDフィルター)をつけるなど、光を十分に弱くする工夫が必要です。そのため、通常の撮影方法ではうまく撮影することができません。

また、大変強い光が当たるため、減光なしでは液晶モニタの表示が壊れるおそれがあります。

なお、減光なしでファインダーを覗くこともしないでください。

液晶モニタを見ているぶんには、目を傷めることはありません。

ただ、液晶を見るということは、太陽の方向を見ることになるので、直射日光が目に入らないような工夫をすることが必要です。

日食が西から東に進む理由を、次のように考えてみましょう。

日食は地球上にいる人から見て、月が太陽を隠す現象です。

太陽から来た光が月にあたり、その影が地球の表面に落ちた場所で日食が見られます。このとき、

(1)月の影が地球の表面をどれくらいの速さで移動するのか、

(2)地球の表面にいる人は、地球の自転によってどれくらいの速さで移動しているのか

を考えます。この2つを計算し比較することで、日食が進む方向がわかります。

簡単のため、太陽を止めて考えてみましょう。月は地球の中心から約38万kmの距離を約27.3日で公転しています。北極の側から見ると月は左回りに公転しています。

一方、地球の表面は地球の中心から約6400kmの距離を約24時間で回転しています。こちらも同じ側から見ると左回りです。計算してみると、 月の影が移動する速さのほうが地球の自転より時速2000kmほど速く、月の影は地球表面を西から東に移動していくことがわかります。すなわち、日食が西から東に進むことになります。

ここで、疑問が出てくるかもしれません。

月の影がこんなに速く西から東へ移動するのに、なぜ月は西から昇って東に沈まないのでしょうか。

この場合は速さでなく地球を中心とした角速度(どれだけの時間で一回りするか)を比較してみましょう。

地球の自転により、月は地球の周りを東から西に約24時間で一周するように見えますが、月の公転により、月は地球の周りを西から東に約27.3日かけて やっと一周します。その結果、地球上で見た月は東から昇り西に沈むことになります。

月は地球の中心から約38万kmの距離を約27.3日で公転し、軌道上の公転の速さは時速約3,600kmです。

一方、地球の表面は地球の中心から約6,400kmの距離を約24時間で回転し、その速さは時速約1,700kmです。

このことを利用して、日食が西から東に進む理由を次のように考えてみましょう。

日食は地球上にいる人から見て、月が太陽を隠す現象です。

太陽から来た光が月にあたり、その影が地球の表面に落ちた場所で日食が見られます。

日食の際、自転する地球の表面に対して月の影が移動する方向は、太陽を中心とした月影の動き(角速度)を考えればわかります。

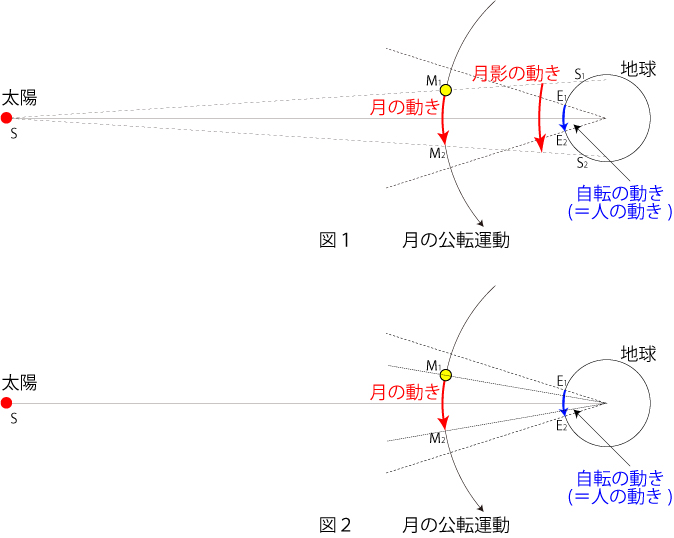

図をご覧ください。

図1において、たとえば1時間のうちに、月が公転によりM1からM2に移動するとき、地球に射影された月の影はS1からS2に移動します。

この間に地球上の観測者は、地球の自転によりE1からE2に移動します。

このとき、太陽S から見た月影の角速度(月の角速度に一致)は

3600(km/h)

-------------------------- ≒ 2.4×10^-5 (rad/h)

(1億5千万 - 38万)(km)

同じく太陽S から見た地球上の観測者が移動する角速度は

1700(km/h)

-------------------------- ≒ 1.1×10^-5 (rad/h)

(1億5千万 - 6400)(km)

したがって、太陽から見ると、月影が地球上を移動する角速度は、自転によって地球の表面が移動する角速度より大きく(約2倍)、自転する地球の表面に対して月影は西から東に移動することになります。

月影がこんなに速く西から東へ移動するのに、なぜ月は西から昇って東に沈まないのでしょうか。

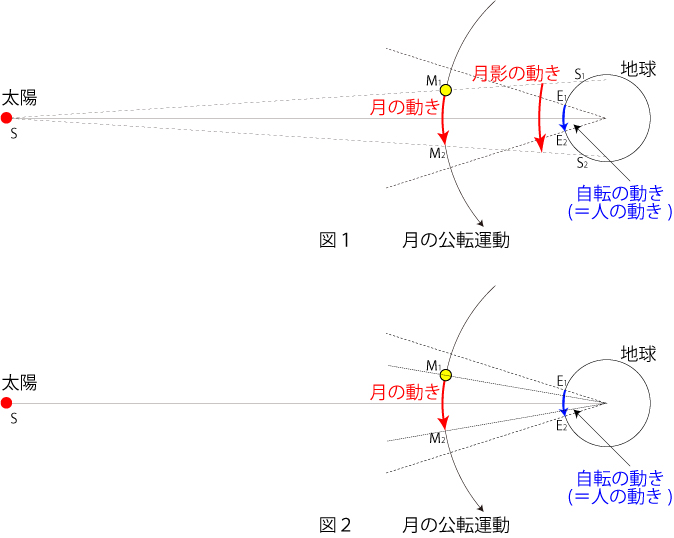

この場合は地球を中心とした角速度を比較してみましょう(図2)。

地球の中心から見た月の角速度は

3600(km/h)

-------------- ≒ 9.5×10^-3 (rad/h)

38万(km)

地球の中心から見た地球上の観測者が移動する角速度は

1700(km/h)

-------------- ≒ 2.7×10^-1 (rad/h)

6400(km)

明らかに地球上の観測者が移動する角速度のほうが大きいので、観測者は月より速く東へ移動し、その結果、月は東から昇り西に沈むのです。