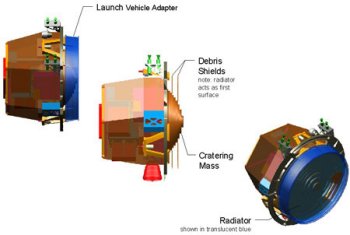

ディープ・インパクト探査計画は、日本時間で2005年7月4日に、9P/Tempel 彗星 (テンペル第一彗星、以後「テンペル彗星」と表記)という彗星核に衝突体(インパクター)を衝突させ、その様子を観察するという、アメリカ航空宇宙局(NASA)の彗星探査計画です。彗星に打ち込むのは、重さ約370キログラムの円筒形のインパクターで、彗星物質と反応しやすい部分はほぼ100%が銅でできており、それ以外の部分に観測及び自動操縦に用いられるカメラが搭載されています。銅でできているのは、衝突後ばらばらになって蒸発しても、彗星本来の物質と区別ができるように、と配慮されたものです。

インパクターの衝突速度は秒速10.2キロメートルにも達し、TNT火薬換算で5トン分の衝撃力を持ちますので、彗星核の表面には最大で深さ30〜50メートル、大きさ200メートルほどのクレーターができると考えられています。衝突によって起きる様々な現象は探査機本体によって至近距離から観測します。探査機本体には、視野の異なるふたつのカメラおよび赤外線の分光計などが搭載されていて、衝突によるクレーターの形成や、その後の彗星核表面の変化の様子を詳細に観測することになっています。

これによって、彗星核の表面の強度や内部から蒸発してきた彗星核本来の成分などが明らかにされると考えられています。

探査機本体 (写真:NASA, Ball Aerospace & Technologies Corp.) |

インパクター (イメージ:NASA) |

インパクターの切り離し

(イメージ:NASA, Ball Aerospace and Technologies,

modified by Tim Cline, U. Maryland.)

ディープ・インパクト探査機は、2005年1月12日(日本時間では1月13日)に打ち上げられ、現在順調に飛行しています。7月3日午後、彗星から約88万kmのところで、探査機本体からインパクターを切り離し、本体の観測装置を作動させます。インパクターは、カメラで目的の彗星核を確認し、軌道修正をしながら彗星核に向かいます。予定では日本時間の7月4日15時前後にインパクターは彗星核に衝突します。探査機本体は、次第に核に近づき、衝突の瞬間を観察した後、4日16時頃に核から500〜600キロメートルにまで最接近し、そのまま通り過ぎます。通過後は、振り返って観測することになりますが、衝突地点は探査機本体からは見えなくなる可能性が強いと考えられます。通過する距離が近いため、彗星から放出された大量の塵が猛スピードで探査機に衝突するので、探査機が通過後も無事で済むかどうかはわかりません。

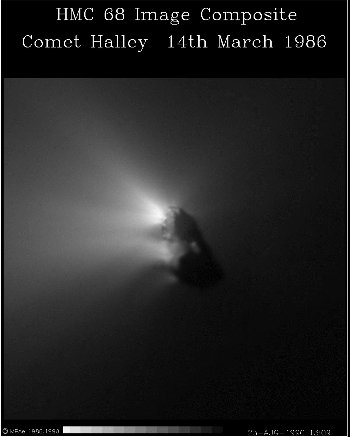

ディープ・インパクト探査は、数ある惑星探査の中でも実にユニークです。ほとんどの惑星探査は、興味のある惑星や天体に探査機を接近させたり、あるいは軟着陸させたりして調べるのがほとんどです。彗星への探査でも、これまでは彗星核へ接近し、通過して観測する、いわば受動的な探査ばかりでした。1986年に回帰したハレー彗星探査では、日本の「さきがけ」、「すいせい」、ソ連の「ベガ1号」「ベガ2号」、ヨーロッパの「ジオット」などが次々と接近し、その彗星本体である核の素顔を明らかにしました。2001年には、アメリカの探査機ディープスペース1号機がボレリー彗星に、2004年1月には、おなじくアメリカのスター・ダスト探査機がウィルド第一彗星に、それぞれ接近して、鮮明な核の画像を撮影しました。

これらの探査に比べ、衝突体を彗星核に打ち込み、それを至近距離で観察することが目的となっている点、そして衝突による天体の反応を観察するという点で、ディープ・インパクト探査は、これまでに例のない能動的な探査といえるでしょう。

ハレー彗星の核

(写真:ESA/MPAE, 1986, 1996)

ディープ・インパクト探査がターゲットとしているのは、テンペル彗星という彗星核です。この彗星は、太陽の周りを周期5.5年で公転しています。彗星は氷を含む天体ですから、何度も太陽にあぶられると、その表面が焼けただれていきます。太陽の熱を浴びると氷のような成分が、どんどん蒸発しますが、氷以外に融けにくい物質(岩石や塵など)も含まれていますから、それらが表面に残され、殻となっているのです。これまでの彗星探査でも、核の表面はかなりの部分が不揮発性、つまり蒸発しない物質で覆われているということが明らかになっています。ハレー彗星の核の表面も、反射率がわずか4%と、まるで炭のように真っ黒で、ガスや塵が吹き出しているのは、核の割れ目のような部分だけでした。

しかし、この表面の殻が、いったいどのような物質で、どの程度固いのか、あるいはどのくらい厚いのかは、よくわかっていません。そこで、今回のディープ・インパクト探査によって、この殻をやぶってみて、その構造や成分を明らかにしようというわけです。また、実際に天体によく見られる衝突クレーターが、どのように形成されるのか、という謎を解く意味でも、まさに宇宙規模の壮大な実験といえるでしょう。

彗星にインパクターを衝突させると、クレーターが形成されるのは確かです。しかし、それによって何が起きるかは自明ではありません。もし彗星表面の殻の厚さが10メートル程度以下であれば、殻の下に隠されていたフレッシュな氷が露出し、その部分に太陽光が当たって、激しい蒸発がはじまるでしょう。しかし、もっと殻が厚かったりすると、クレーターができただけで、激しい蒸発は起きないかもしれません。あるいは彗星全体が殻を含めてスポンジのようにすかすかな構造をしていたりすると、クレーターそのものも大きくならず、インパクターがずぶずぶと潜ってしまうだけで、何も起きないかもしれません。

なにしろ、人類にとっても最初の試みですから、何が起こるのか予想ができない、というのが正直なところです。

注意していただきたいのは、何が起こるにしても、地球や地球上の生命を脅かすようなことは決して起こらないということです。インパクターがテンペル彗星に衝突するのは地球から1億km以上も離れた場所です。もし仮に、彗星がバラバラに砕けるようなことになったとしても、地球にはなんの影響もありません。

国立天文台三鷹キャンパスにある50−cm社会教育用公開望遠鏡で撮影したディープ・インパクト前のテンペル第1彗星の姿。視野は5分×5分。7月2日20時13分から30分までの2枚の合成画像(Iバンド)。彗星の動きにあわせて望遠鏡を動かして撮影しているので、恒星は線をひいて写っている。

彗星研究にとっては、この探査は願ってもない貴重な実験ですので、国立天文台のすばる望遠鏡を含め、世界中の主だった望遠鏡が、衝突前後には、このテンペル彗星に向けられることになっています。

衝突の瞬間が観測できるのは、アメリカ西部の一部とハワイを含む太平洋中部となります。ハワイ・マウナケア山頂の望遠鏡群では、衝突の瞬間を観測できるということもあり、すばる望遠鏡を始め、すべての望遠鏡で彗星の観測が実行されます。ただ、衝突の瞬間に、たとえ一時的な発光があっても、その光は弱く、地上からは遠くて見えないのではないか、と思われます。

一方、衝突の瞬間は日本ではちょうど昼ですので、彗星を見ることはできませんが、もしクレーターができた後、彗星内部から激しい蒸発がおきるとすると、彗星が明るくなったり、彗星核から塵のジェットが伸びたりする可能性があります。このような変化が現れてくるのは衝突後、少なくとも数時間後と思われます。日本は、ちょうど衝突後、5〜6時間で彗星を観測できるようになりますので、その意味では、彗星の最初の変化を捉えるのには最適な場所です。そこで、日本でも、彗星の研究者グループが手分けして、衝突前後に各地で観測する体制を整えつつあります。残念ながら7月4日は梅雨が明けていない可能性が高いので、国内だけでなく台湾の望遠鏡を用いて観測する可能性も検討されています。

一般の人が、この衝突現象による彗星の変化を眺めるのは、なかなか難しいでしょう。というのも、衝突前のテンペル彗星の明るさは約10等から11等と予想されています。これは肉眼で見える星の明るさの100分の1という暗さです。その上、彗星は星と違って拡散した天体ですから、空の条件が悪いとなかなか見えないものです。たとえインパクターの衝突によって彗星活動が大きく変化したとしても、彗星の明るさが100倍になるとは思えません。したがって、かなり熟練した人が、満天の星が見えるような条件の良い場所で、それなりの天体望遠鏡を使えば、なんとか彗星そのものを探し出して眺めることはできるでしょう。

彗星そのものは、宵の頃に、南西の空低いところに見えます。また幸いなことに、彗星の近くには木星や、おとめ座の一等星スピカがありますから、熟練した人にとっては、とても探しやすい位置にあるといえるでしょう。

国立天文台三鷹キャンパスでは毎月2回、一般向けの観望会を行っていますが、この彗星の観望は予定していません。三鷹のような都会では、夜空が明るいので、拡散した彗星のような天体は、明るい夜空に埋もれてしまい、どんなに大きな望遠鏡を使っても目で見るのはほとんど不可能だからです。ディープ・インパクト探査がハイライトを迎える7月4日前後には、条件の良い各地の公開天文台でもテンペル彗星を見せてくれるところがあるかもしれませんので、どうしても眺めてみたいという人はぜひ、そういった公開天文台に足を運んでみるとよいでしょう。